与时俱进、创新创造是景德镇工匠精神的特质,也是陶瓷文化生生不息、文脉千年的关键密码。有了这种创新精神,景德镇陶瓷才得以独擅胜场,创下无数个“第一”,雄霸元明清陶瓷第一把交椅600余年。创新意识、创新基因、创新实践,让这座千年古镇永葆活力、魅力和生命力。

首创精神,是当代瓷都人应该传承并发扬光大的。

品类创新

青花瓷一枝独秀,是元代景德镇工匠在长期实践积累上的创举。自元代横空出世以来,历经700多年长盛不衰,成为风靡全球的经典,被誉为“永不凋谢的青花”,独具中华民族特色和艺术魅力,是景德镇对世界陶瓷史的独特贡献。

成化斗彩鸡缸杯闻名于世,但斗彩瓷的创烧可提前到宣德朝。20世纪80年代西藏萨迦寺发现过一只斗彩碗,有人研究认为是宣德时的器物,当时有众多怀疑观点。随后1988年在御窑厂遗址发掘出两片与该碗纹饰一模一样的瓷片,带有“宣德年制”款,且位于宣德时代的地层,有力证实了萨迦寺斗彩碗为宣德朝器物。霁红(祭红)釉,最初也是在宣德朝烧成的。

新中国成立后,建国瓷厂在颜色釉方面作了大胆探索和研制,恢复已停产几十年的釉里红、玫瑰紫、鳝鱼黄、天青等,也创新了鱼子绿、咖啡釉、电光釉、宝石釉、金星绿等色釉品种。“颜色釉女王”邓希平五十多年如一日,开创出凤凰衣釉、羽毛丝釉、翎羽釉、彩虹釉、秘釉流霞盏等一系列窑变釉,拓广了窑变艺术创作的新天地。

工艺革新

二元配方制瓷法为景德镇革命性的创举。在原来仅有的瓷石中加入高岭土,提升了瓷胎中的铝氧含量,提高烧成温度,使得变形率降低,成品率、质量大幅提升。创用二元配方,成为景德镇瓷业“独家秘方”,为烧制高大器型、高温硬质瓷打下了坚实基础,也完成了一次历史性的巨变。

镇窑是景德镇的独创。大约在清初,景德镇工匠创建了一种新的窑炉,窑形似半个鸭蛋,前端大后端小,被广泛使用。这种蛋形窑即镇窑,结构科学合理,装窑容量大,热利用率高,烧成时间短,产品质量好,代表了传统柴窑烧成技艺的最高水平,是窑工们长期劳动经验的积累和智慧的结晶。

烧成工艺方面大胆尝试“柴改煤”,非首创,但意义重大,成效突出。1954年在东郊建国瓷厂分厂(后更名宇宙瓷厂)建成两座方形倒焰煤窑,经过不断地研究攻关,试烧成功,烧成质量逐步达到柴窑水平,成为当代日用陶瓷行业划时代的大事件,结束了景德镇2000多年柴烧制瓷的历史。随后又陆续吸取经验,开创性建成圆形倒焰煤窑、煤烧隧道窑、油烧隧道窑等,实现了烧成工艺的重大创新变革,也成就了当代陶瓷的辉煌。

器型技艺

在器型方面的创新,首推“榷陶使者”、大督陶官唐英。乾隆八年(1743年)他与属下老格等人,几易其稿,几经试制,研制出造型新颖、设计精巧、工艺复杂的三种瓶式——套瓶、交泰瓶和转心瓶。其中转心套瓶工艺最为复杂,将几种样式巧妙结合在一起,费时费力费工费料费钱,连追求新奇的乾隆帝也觉得太过繁杂奢靡,在唐英奏折上批示:“不必照随常瓷器一样多烧。”唐英操刀督造的“大瓷母”,集15种釉彩、16道纹饰于一身,也是一件独步古今、独一无二的集大成之作。

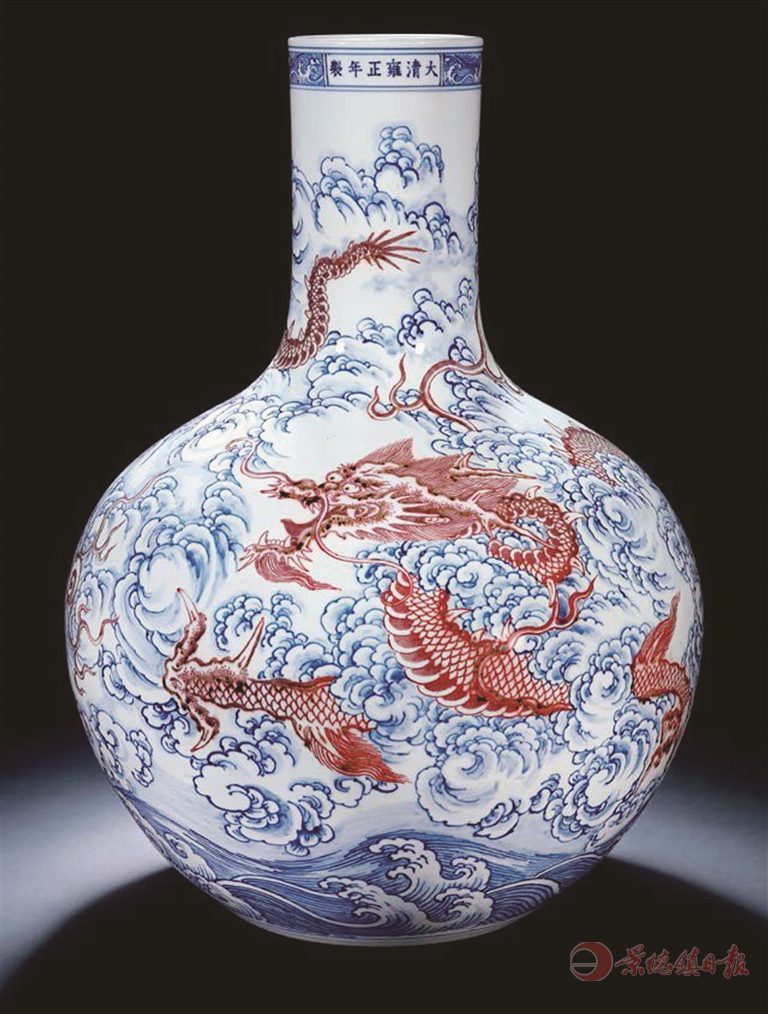

天球瓶,创烧于明永宣年间,腹部似圆球而硕大,故得名。马蹄尊,肇始于康熙朝,器身似马蹄形,常用作文房用具。百鹿尊,乾隆朝粉彩瓷的独创产品,器身绘有百鹿活跃于山林中,姿态各异,制作精美。赏瓶创烧于雍正朝,器型源于玉壶春瓶,绘青花缠枝莲,用于赏赐功臣,寄寓“清廉”之意。

现当代技艺方面的创新也屡见不鲜。“珠山八友”之一的王大凡独创了落地粉彩技法,减少了“玻璃白”打底的环节,粉彩制作过程更加简便。邓碧珊发明了九宫格绘瓷像画的模式,至今已传到第六、七代。中国陶瓷艺术大师戚培才首创陶瓷指画,用手指蘸釉料在瓷上作画,一气呵成,惟妙惟肖,被誉为“中国一绝”。孙公窑创始人孙同鑫独创“釉下泼墨”,借鉴国画的泼墨技艺,经过十多年探索实践,成功创造出青花泼墨技法。“景漂”艺术家常炳华别出心裁,将陶瓷与油画相绾结,经过不断尝试,创造出油彩瓷画新品,获得国家发明专利和中国科技创新发明成果奖。

纹饰款识

在瓷器上镌刻自作的诗歌始于乾隆。首次烧造御制诗轿瓶在乾隆七年10月,当时唐英从景德镇回九江关,于鄱阳附近接到谕旨,要求将御制诗一首,烧造在轿瓶上用。于是唐英急忙回转,召集能工巧匠日夜攒造,完成后受到朱批表扬“所办甚好”。此后,唐英一次次督造此类瓷器,于是乾隆御制诗瓷器成为一个特殊的品类。

明清瓷器有“图必有意,意必吉祥”之说。一些以谐音、同音、象征、借喻、比拟为基本手法的纹饰,源自广大工匠的创意。如鹿鹤同春(六合同春)瓷器纹饰最早出现于明成化时,青花“马上封侯”绘猴子骑在马背上,旁侧蜜蜂飞舞的纹饰,始于明隆庆年间,用外国文字书写款识始于明正德朝,其间还兴起了书写阿拉伯文的图案。瓷上“五福捧寿”“万寿无疆”纹起源于康熙朝,主要用于皇帝生日祝寿。

现在我们查看瓷器款识,习惯于查看底部,其实在明朝初期,还没有底款之说。明永乐帝首次将皇帝年号印制在瓷器上,御窑厂遗址出土过“永乐元年”楷书款陶瓷残片,故宫博物院的一件青花压手杯,底部就印有“永乐年制”字样。这一“新发明”,被明清历代皇帝沿用,并被民窑借鉴学习。

景德镇市融媒体中心出品

专栏直通车

专栏直通车